EUfMAa-Projekt

Als erheblich verändertes Fließgewässer im Tiefland Nordrhein-Westfalens erreicht die Münstersche Aa bislang nicht den WRRL-Zielzustand, das „gute ökologische Potenzial“. Das Einzugsgebiet der Münsterschen Aa verfügt über eine Größe von 172 km2 und ist durch einen stark landwirtschaftlich geprägten Oberlauf, einen Staubereich (Aasee), eine stark urban geprägte Fließstrecke im Stadtgebiet sowie einen durch Abwasser aus der Hauptkläranlage Münster beeinflussten Unterlauf geprägt.

Das Forschungsprojekt zeigt anhand des Einzugsgebietes der Münsterschen Aa exemplarisch auf, wie die Entscheidungen der Akteure für die Gewässerentwicklungsmaßnahmen im Norddeutschen Tiefland unterstützt werden können. Die im Projekt erhobenen Daten über die Kombination von Fischbeständen, Makrozoobenthos, hydrologische Bedingungen, Gewässerchemie und der Gewässerstrukturgüte leisten ein engmaschiges Monitoring, anhand dessen sich geeignete Maßnahmen ablesen lassen.

Ziele

Ziel des EUfMAa-Projektes war es, ein kooperatives Entscheidungsunterstützungssystem für die Umsetzungspraxis der WRRL auf Einzugsgebietsebene für erheblich veränderte Tieflandbäche zu entwerfen. Im Rahmen dessen wurde eine Maßnahmendatenbank entworfen. Darüber hinaus wurden Implikationen für die Aufwertung der Münsterschen Aa entworfen. Diese konnten aus den durch das Projekt verbesserten Wissensstand über das Zusammenspiel des chemischen und ökologischen Zustandes der Gewässer evaluiert werden.

Projektinhalte

Während des EUfMAa-Projektes wurden wichtige Bestandteile der Gewässerqualität als auch relevante Faktroen für die zukünftige Gewässeretnwicklung zeitlich und räumlich hoch augelöst untersucht. Die dabei gewonnenen Erkenntnise dienen als Grundlage für die Entwicklung der Entscheidungsunterstützung für die Renaturierung der Münsterschen Aa.

Fischbestandsaufnahme

Dichtes Monotoring des Fischbestandes sowie der Entwicklung des Bestandes nach Renaturierungen durch Elektrobefischung an vielen Probenahmestellen

Makrozoobenthos

Dichtes Monotoring des Makrozoobenthos mit einem dichten Netzwerk an Probenahmestellen, sowie Kontrolle der Entwicklung renaturierter Abschnitte.

Gewässerchemie

Überprüfung des chemischen Gewässerzustandes durch zeitlich und räumlich hoch aufgelöste Probenahme sowie eines umfangsreichen Parameterspektrums

Gewässerstrukturgüte

Kriteriengeleitete Bestimmung der Strukturgüte der Münsterschen Aa für die Analyse einer möglichen Strahlwirkung.

Ergebnisse

Über die Karte des Einzugsgebeits der Münsterschen Aa stellen wir Ihnen die Ergebnisse unseres Projektes sowie Maßnahmenimplikationen für ausgewählte Abschnitte der Münsterschen Aa vor. Unsere gewonnenen Erkenntnisse sollen helfen, eine ganzheitliche Aufwertung der Münsterschen Aa und ihren Nebengewässern durchzuführen.

Strahlwirkungsanalyse

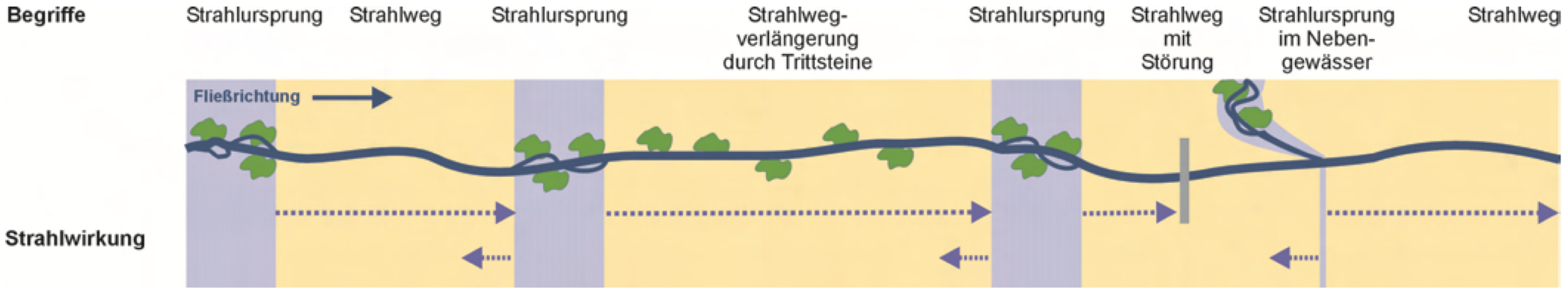

Das Strahlwirkungskonzept basiert auf der Annahme, dass naturnahe Gewässerabschnitte, die als Lebensraum für die gewässertypsspezifischen Lebensgemeinschaften fungieren, sogenannte Strahlursprünge, eine positive Wirkung auf das Besiedlungspotenzial von strukturarmen Gewässerabschnitten haben, die als Strahlweg bezeichnet werden. Über sogenannte Trittsteine kann die positive Wirkung der Strahlursprünge erhöht werden. Trittsteinhabitate sind kleine, strukturreiche Gewässerabschnitte in dem Strahlweg, die die Besiedlung der Leitarten gewährleisten. Insgesamt kann dadurch eine positive Strahlwirkung des naturnahen Gewässerabschnitts auf die umliegenden Abschnitte vorliegen. Gleichermaßen kann auch eine negative Strahlwirkung vorliegen. Dies kann durch umliegende Gewässerabschnitte erklärt werden, bei denen erhebliche Störungen des Gewässerzustands bzw. der Lebensräume bestehen, wodurch die ökologische Funktionalität auch in umliegenden Gewässerabschnitten gestört ist (negative Strahlwirkung). Solche Beeinträchtigungen können beispielsweise Stauanlagen oder ein übermäßiger Feststoffeintrag sein. Sowohl durch die positive als auch die negative Strahlwirkung ist die Lebensgemeinschaft eines Gewässerabschnittes immer mit der Zu- und Abwanderung der Organismen aus angrenzenden Abschnitten verbunden. Dadurch sind die funktionellen Zusammenhänge des Gewässers komplex und müssen bei der Aufwertung ganzheitlich beachtet werden.

Dem Strahlwirkungskonzept nach zufolge hängt die Strahlwirkung von dem Besiedlungspotenzial eines Gewässerabschnittes ab. Dieses Potenzial wird durch das biotische, das aquatische und das Habitatpotenzial bestimmt.

Das biotische Potenzial ist definiert durch vorhandene Restpopulationen der Leitarten im Zielgewässer oder in umliegenden Gewässern sowie deren Möglichkeit, sich aktiv oder passiv auszubreiten. Sind die Arten in dem Gewässerabschnitt weitestgehend ausgestorben, ist das Potenzial der Wiederbesiedlung sehr gering.

Das aquatische Potenzial umfasst die physikalisch-chemischen Beschaffenheiten des Wassers sowie die hydrologischen und hydraulischen Eigenschaften. In NRW ist diese Beschaffenheit für einen guten bis mäßigen Zustand des Gewässers ausreichend. Jedoch sind insbesondere im Flachland häufig Störungen durch Trockenfälle zu beobachten, die das Potenzial stark einschränken.

Das Habitatpotenzial umfasst die morphologischen Strukturen sowie Makrophyten des Gewässers. Hierunter fallen die Substratbeschaffenheit, leitbildkonforme Strukturdiversität, Uferstrukturen und ihre Längsdurchgängigkeit, laterale Anbindungen an Auen und andere terrestrische Habitate als auch die Durchgängigkeit des Gewässersystems (Deutscher Rat für Landespflege, 2008).

Quelle: Deutscher Rat für Landespflege, 2008

Wie kann das Strahlwirkungskonzept bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung eines Tieflandbachs mitgedacht werden?

Viele Tieflandbäche, die zu den erheblich veränderten Fließgewässern gehören stellen die Akteure vor die Herausforderung trotz starker Nutzung, mangelnden Entwicklungskorridoren und Retentionsräumen, das Gewässer entsprechend der Ziele der WRRL aufzuwerten. Durch die Umsetzung des Strahlwirkungskonzept können jedoch auch Gewässerabschnitte, in denen keine Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden können, in ein besseres ökologisches Potenzial versetzt werden. Im Rahmen des EUfMAa Projektes wurden dazu sogenannte “Kleine Maßnahmen”, die auch innerhalb der Gewässerunterhaltung umgesetzt werden können und Trittsteinhabitate darstellen, beprobt. Zu solchen Maßnahmen gehört das Einbringen von Totholz, Kies, Sand sowie das leichte Aufweiten des Gewässerbettes und das Entfernen von Uferverbau und kleinen Abstürzen. Die Ergebnisse der Strahlwirkungsanalyse als auch Vorschläge für die Umsetzung an der Münsterschen Aa finden Sie unter →Aufwertung der Münsterschen Aa. Die Karte des Einzuggebietes der Münsterschen Aa ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, unter denen Sie sich weitere Infos zu dem Gewässerabschnitt einholen können.

©EUfMAa 2022