Entscheidungsunterstützung

Die Aufwertung von stark veränderten Fließgewässern, sogenannter heavily modified water bodies, stellt aufgrund mangelnder Entwicklungsmöglichkeiten, durch die starke Nutzung des Gewässers, eine Herausforderung dar. Akteure müssen erkennen, welche Potenziale geschaffen werden müssen, damit sich die für die Bewertung durch die WRRL relevanten Leitarten wieder im Gewässer ansiedeln können. Das Entscheidungsunterstützungssystem soll wichtige Planungsschritte für die Aufwertung von Tieflandbächen im Allgemeinen und für die Aufwertung der Münsterschen Aa im Speziellen unterstützen und helfen, geeignete Maßnahmen für eine erfolgreiche Renaturierung auszuwählen.

Entscheidungsunterstützung für die Münstersche Aa

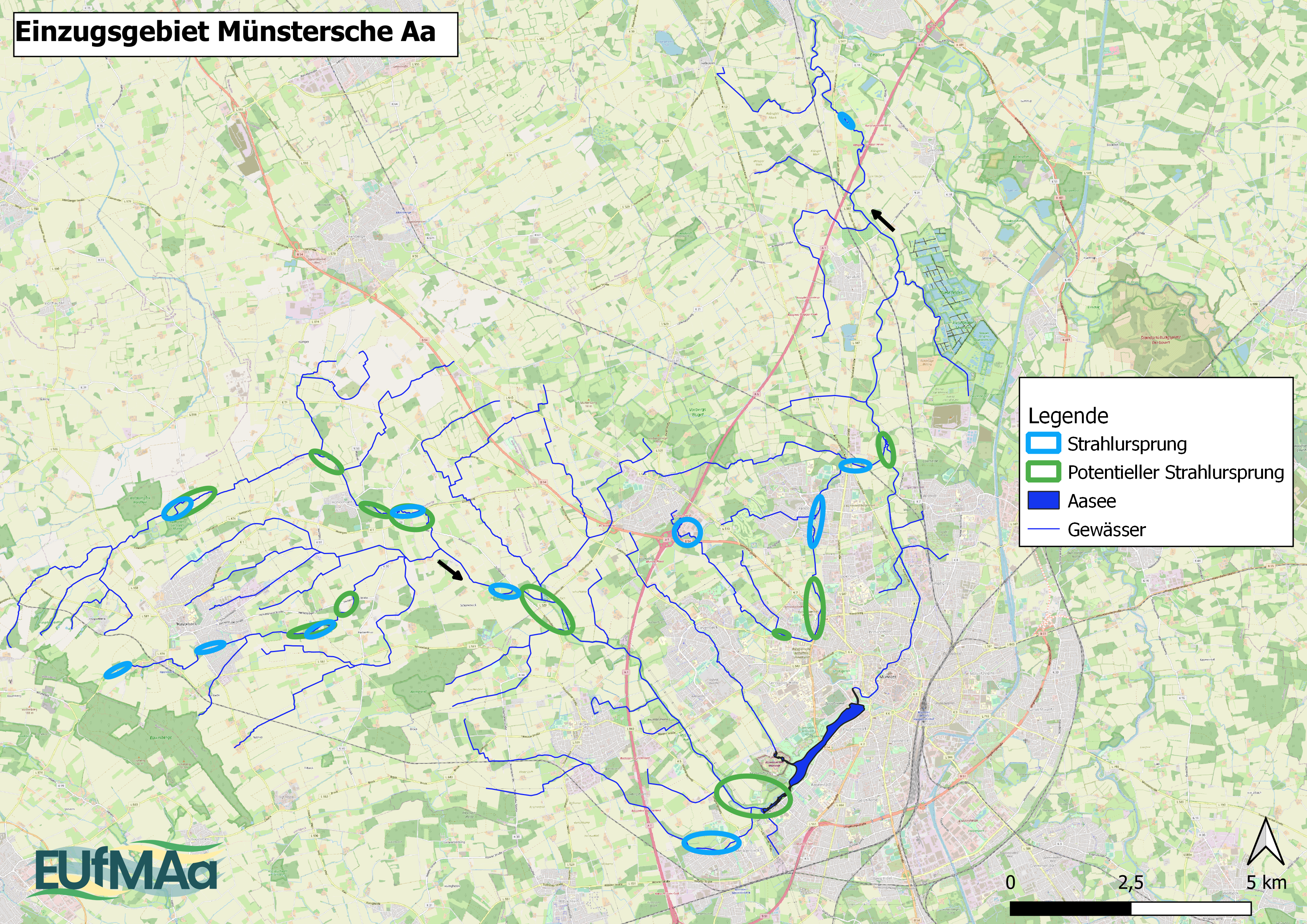

Über die Karte des Einzugsgebeits der Münsterschen Aa stellen wir Ihnen die Ergebnisse unseres Projektes sowie Maßnahmenimplikationen für ausgewählte Abschnitte der Münsterschen Aa vor. Unsere gewonnenen Erkenntnisse sollen helfen, eine ganzheitliche Aufwertung der Münsterschen Aa und ihren Nebengewässern durchzuführen.

Entscheidungsunterstützung für Tieflandbäche

Priorisierung der Maßnahmen

Um das Enscheindungs- unterstützungssysem effektiv nutzen zu können, sollten die individuellen Bewirtschaftungsoptionen festgelegt werden und anhand der Ökosystemdefizite und dem Strahlwirkungskonzept eine Priorisierung der Aufwertungsmaßnahmen stattfinden.

Leitarten - Fischgewässertyp

Gewässertypische Leitarten sind entscheidend für die Bewertung von Fließgewässern nach der WRRL. Daher können anhand der Habitatansprüche der Leitarten geeignete Maßnahmen für die Aufwertung des Gewässers ausgewählt werden.

Leitarten - Makrozoobenthos

Gewässertypische Leitarten sind entscheidend für die Bewertung von Fließgewässern nach der WRRL. Daher können anhand der Habitatansprüche der Leitarten geeignete Maßnahmen für die Aufwertung des Gewässers ausgewählt werden.

Allgemeiner Maßnahmenkatalog

Über den allgemeinen Maßnahmenkatalog kann sich über die Umsetzung und den Nutzen verschiedener Renaturierungsmaßnahmen informiert werden.

Bestimmung der Bewirtschaftungsoptionen

1. Nutzungsansprüche und Restriktionen

2. Ökosystem- und Strukturdefizite

3. Orientierung am Strahlwikrungskonzept

1. Nutzungsansprüche und Restriktionen

Für die Auswahl der Renaturierungsmaßnahmen sind die Nutzungsansprüche des Gewässers und der angrenzenden Flächen entscheidend. Diese definieren die Grenzen der Möglichkeiten der Gewässerentwicklung und damit auch der Maßnahmen, die für die Aufwertung gewählt werden können.

Die Tieflandebene ist besonders durch eine dominierende landwirtschaftliche Flächennutzung geprägt. Die zur Verfügung stehenden Flächen schränken daher die Umsetzung von Maßnahmen für eine eigendynamische Entwicklung des Gewässers ein, während gleichzeitig die angrenzende Flächennutzung die notwendigen Entwicklungsmaßnahmen prägen (Umwelt Bundesamt, o.A.). Die unterschiedlichen Nutzungsansprüche lassen demnach in einigen Gewässerabschnitten nur Maßnahmen zu, die den Verlauf und die Ufer- oder Auenstruktur nicht verändern. Um die Ansprüche in einen Einklang miteinander zu bringen und den ökologischen Zustand des Gewässers zu verbessern, können daher je nach Restriktionen Maßnahmen verschiedener Klassifikation umgesetzt und kombiniert werden.

In unserem Entscheidungsunterstützungssystem sind die einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen nach verschiedenen Kategorien klassifiziert und können entsprechend gefiltert werden. Generell wird in unserem Maßnahmenkatalog zwischen „kleinen Maßnahmen“ und „großen Maßnahmen“ unterschieden. Unter „kleinen Maßnahmen” werden solche verstanden, die innerhalb der naturnahen Gewässerunterhaltung durchgeführt werden können. Dabei ist das Ziel der Gewässerunterhaltung, den ordnungsgemäßen Wasserabfluss und den Erhalt der Ufer zu gewährleisten, während gleichzeitig gewässerbezogene Nutzungen ermöglicht werden sollen sowie die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers erhalten und gefördert werden (§ 39 Abs. 1 Satz 2 WHG). Eine naturnahe Gewässerunterhaltung unterscheidet sich von baulichen Maßnahmen durch eine unbürokratische Durchführung. Bei einem Gewässerum- oder -ausbau kommt es zur Herstellung, Beseitigung und einer wesentlichen Umgestaltung eines Gewässers oder der angrenzenden Ufer und führt damit zur Veränderung des Gewässerprofils. Häufig ist eine trennscharfe Kategoriesierung der Maßnahmen nicht möglich, da die Umsetzung und die darauffolgende Entwicklung sehr unterschiedlich ausfallen kann. Genauere Informtionen zu den Möglichkeiten des Umfangs einer Maßnahme finden sie auf dem jeweiligen →Maßnahmenprofilen. In dem Maßnahmenkatalog sind die Maßnahmen jeweils der geringst möglichen Veränderung des Gewässerprofils zugeordnet. Für die Umsetzung von Maßnahmen, die einen Gewässerum- und -ausbau umfassen, ist die Durchführung eines Planungsfeststellungsverfahrens sowie eines Plangenehmigungsverfahrens nach § 31 des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) notwendig. Weitere Informationen zum Planungsverfahren für Renaturierungen können Sie auf der Seite des Umwelt Bundesamts nachlesen. → Umwelt Bundesamt (o.A.): Renaturierungen planen, umsetzen und kontrollieren

Ein Gewässerabschnitt, der durch landwirtschaftliche Nutzflächen oder innerstädtisch durch Verbau begrenzt ist, lässt sich mit Maßnahmen aufwerten, bei denen der Gewässerverlauf nicht verändert wird. Liegt ein solcher zu renaturierender Abschnitt vor, sollte sich auf kleine Maßnahmen beschränkt werden. In dem allgemeinen Maßnahmenkatalog kann dafür nach „kleinen Maßnahmen“ oder „unveränderter Gewässerverlauf“ gefiltert werden. Die Kategorisierung der einzelnen Maßnahmen, die von uns für die Habitatverbesserung der verschiedenen Leitarten vorgeschlagen werden, finden sich ebenfalls auf den Maßnahmenprofilen.

2. Ökosystem- und Strukturdefizite

Zusätzlich zu räumlichen Restriktionen sollten bei der Auswahl von Maßnahmen zur Aufwertung des Zielgewässers die Ökosystemdefizite und die Gewässerstruktur beachtet werden, da diese die Wirkung von Renaturierungsmaßnahmen maßgeblich beeinflussen. Die Qualitätskomponenten des Gewässerabschnitts, die als defizitär eingestuft werden geben den Handlungsbedarf vor. Demnach sollten die Ursachen der Defizite des Gewässerkörpers vorab identifiziert werden, um Maßnahmen für eine langfristige, ganzheitliche Verbesserung des Gewässers zu finden. Besonders übergeordnete Faktoren wie Wasserqualität, Wassertemperatur, Abflussdynamik und Sedimenthaushalt, Gewässervernetzung, Lebensräume und Eigendynamik können eine Renaturierung unwirksam machen. Die lokalen Strukturdefizite sollten daher die konkreten Maßnahmen bestimmen. Dazu können die vorliegenden biologischen Daten wie beispielsweise Monitoring, Ergebnisse oder gewässerökologische Gutachten, Daten zur Gewässerstruktur, zu Querbauwerke und zu Klärwerken verwendet werden, um die Ursachen von Ökosystem- und Strukturdefiziten zu identifizieren (LANUV 2011 Arbeitsblatt 16). Diese Daten können beispielsweise über das →ELWAS abgerufen werden. Für die Aufwertung der Münsterschen Aa im Speziellen finden Sie die Ergebnisse unseres Projektes und Vorschläge für die Renaturierungen hier: →Aufwerten der Münsterschen Aa

3. Orientierung am Strahlwirkungskonzept

Viele der Renaturierungsmaßnahmen werten die Gewässermorphologie auf. Damit einher geht häufig auch die Veränderung der Uferbereiche. Insbesondere bei stark veränderten Fließgewässern besteht dabei aufgrund der Nutzung der anliegenden Flächen nicht immer die Möglichkeit, Maßnahmen über den gesamten Gewässerverlauf durchzuführen. Daher werden Renaturierungen auf isolierten Gewässerabschnitten ganzheitlich und mit verschiedenen Maßnahmen realisiert. Voraussetzung, damit eine solche Renaturierung das gesamte Gewässer biozönotisch aufwerten kann, ist die Besiedlung der anliegenden, degradierten Abschnitte durch eine leitbildkonforme Lebensgemeinschaft. Das sog. Strahlwirkungskonzept greift diese Voraussetzung auf und wird in NRW für die Umsetzung der EG-WRRL verwendet (Deutscher Rat für Landespflege 2008). Damit punktuelle Renaturierungen eines Gewässers auch positive Auswirkungen für umliegende Abschnitte des Gewässers haben, müssen die Voraussetzungen für ein (Wieder)besiedlungspotenzial in anderen Abschnitten und Überbrückungen von Strahlwegen in Form von Trittsteinen bereitgestellt werden. Genaueres zum Strahlwirkungskonzept können Sie hier nachlesen: → Strahlwirkungskonzept.

Implikationen für eine mögliche Aufwertung der Münsterschen Aa unter … der im Rahmen des Projektes durchgeführten Strahlwirkungsanalyse finden Sie über die Karte der Münsterschen Aa →Strahlwirkungsanalyse – Münstersche Aa

Fischgewässertyp gerecht renaturieren

Das Fischmonitoring ist ein wichtiger Bestandteil der Gewässerzustandsbewertung nach der WRRL. Die Fließgewässer sind in Fischgewässertypen unterteilt, die Fischarten als Referenz angeben. Die Fischgewässer sind entsprechend der natürlichen Lebensräume von Fischartgemeinschaften zugeordnet. Ziel der Aufwertung eines Gewässers kann es sein, die benötigten Habitate der entsprechenden Leitarten gezielt einzubringen oder zu verbessern. Sind bereits Strahlursprünge identifiziert, in denen die Leitarten vorkommen, können kleine Maßnahmen Trittsteinhabitate bilden, die helfen die Ausbreitung zu verbessern.

Über die jeweiligen Leitarten gelangt man, durch Anklicken des Link-Symbols

Makrozoobenthos gerecht renaturieren

Ziel bei der Aufwertung eines Gewässers kann es sein, die benötigten Habitate der entsprechenden Leitarten gezielt einzubringen oder zu verbessern. Sind bereits Strahlursprünge identifiziert, in denen die Leitarten vorkommen, können kleine Maßnahmen Trittsteinhabitate bilden, die helfen die Artausbreitung zu verbessern.

Durch Anklicken des Link-Symbols

Renaturierungsmaßnahmen

Über unser Maßnahmenportfolio können Sie sich zu den Durchführungen und dem Nutzen der verschiedenen Renaturierungsmaßnahmen informieren. Die Maßnahmen sind für eine vereinfachte Suchfunktion kategorisiert. Häufig ist eine trennscharfe Kategoriesierung der Maßnahmen nicht möglich, da die Umsetzung und die darauffolgende Entwicklung sehr unterschiedlich sein kann. Genauere Informationen dazu finden sie auf den jeweiligen Maßnahmenprofilen. Über das Anklicken des Link-Symbols

Entscheidungsunterstützung für die Münstersche Aa

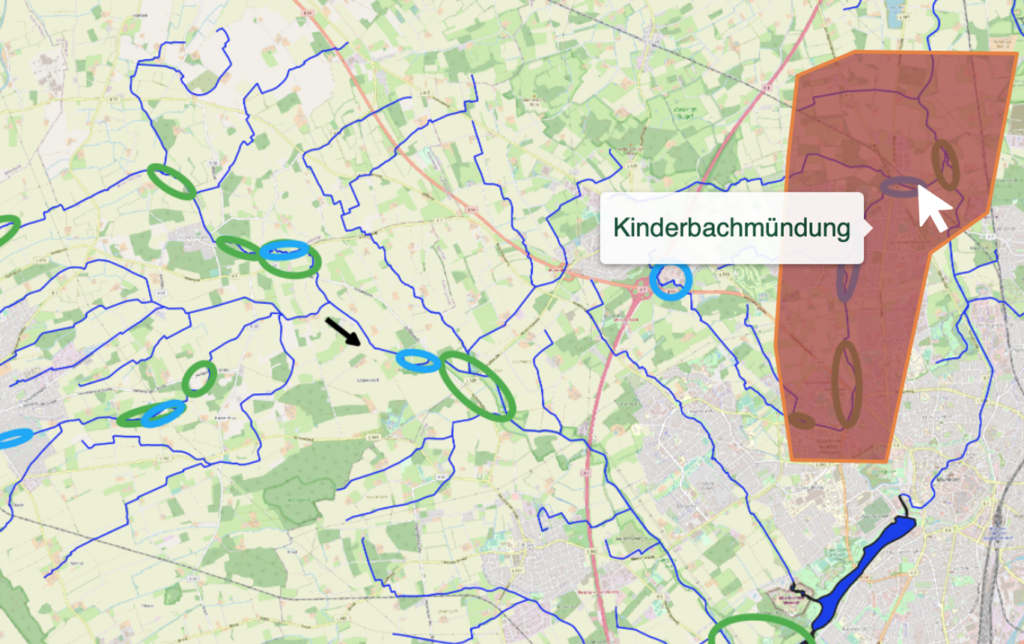

Das Einzugsgebiet der Münsterschen Aa verfügt über eine Größe von 172 km2 und ist durch einen stark landwirtschaftlich geprägten Oberlauf, einen Staubereich (Aasee), eine stark urban geprägte Fließstrecke im Stadtgebiet sowie einen durch Abwasser aus der Hauptkläranlage Münster beeinflussten Unterlauf geprägt. Nichtsdestotrotz sind in der Münsterschen Aa sowie einigen Nebenflüssen Strahlursprünge sowie potenzielle Strahlursprünge ausgewiesen. Besonders über den Schlautbach im Oberlauf sowie den Kinderbach im Unterlauf ist ein positiver Eintrag in die Münstersche Aa von Quellpopulationen vermutet. Diese Kartenübersicht zeigt die Lage der ausgewiesenen Strahlursprünge und potentiellen Strahlursprünge im gesamten Einzugsgebiet.

Und so funktionierts:

Durch das Bewegen mit der Maus über der Schlautbachmündung, der Kinderbach-mündung, der Wöstebachmündung und dem Abschnitt der Münsterschen Aa an der Kanalstraße erscheinen hervorgehobene Flächen, über die Sie durch Anklicken zu weiteren Informationen über diese Abschnittte gelangen.

Bei der Anwendung über Tablets muss auf die Abschnitte getapt werden

©EUfMAa 2022